イノベーショントレンド

【地方大学発ベンチャー特集】2024年度の社数は5000を超え過去最多。研究成果を社会還元したい大学側と雇用を創出したい自治体・企業の思惑が合致し、市場を活性化

\イノベーショントレンド解説/

この連載ではモーニングピッチ各回で取り上げたテーマと登壇ベンチャーを紹介し、日本のイノベーションに資する情報を発信します。今回は、5月15日に開催した地方大学発ベンチャー特集です。

1大学1エグジット運動を政府が提唱

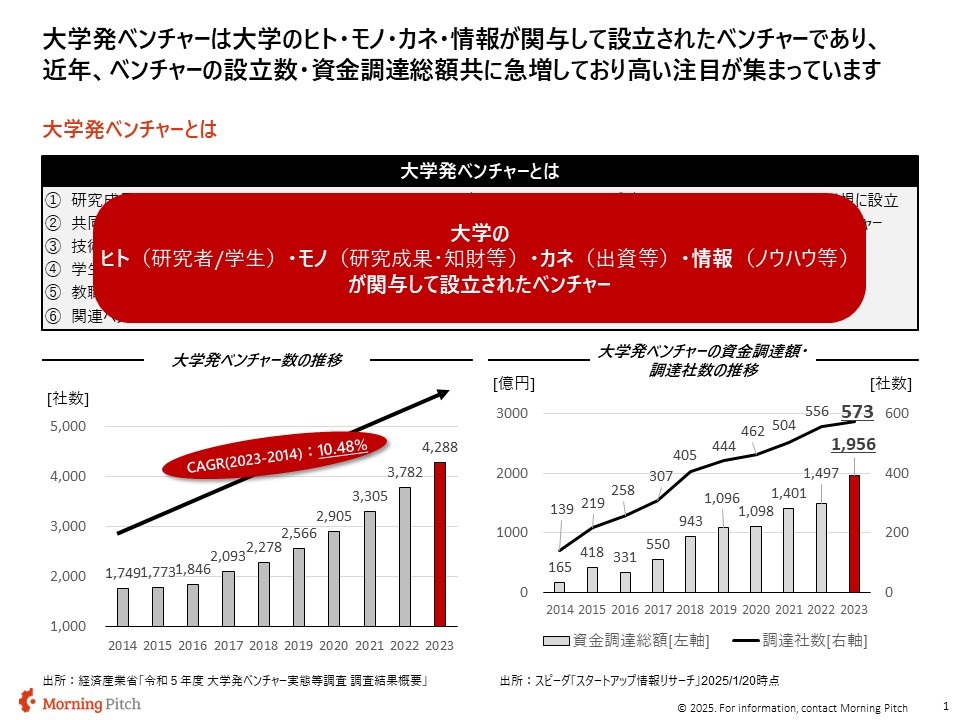

大学のヒト(研究者・学生)、モノ(研究成果・知財など)、カネ(出資など)、情報が基盤となって設立されたのが大学発ベンチャーで、研究成果型や技術移転型など出自や特性に応じて大きく6つの領域に分類されています。経済産業省の調査によると、2024年度の社数は前年度比18%増の5074社。増加数と社数ともに過去最多となりました。資金調達額も急増しており、2023年度の調達額は約2000億円です。日本のスタートアップによる調達の総額が約8000億円と言われているので、その4分の1が大学発ベンチャーに投資されていることになります。

従来の大学は学生への教育と研修が主なミッションでした。しかし1大学で50社を起業し1社はエグジットを目指すという「1大学1エグジット運動」を政府が提唱するなど、外部環境の変化が進んだことによって、大学発イノベーションを通じた社会還元の動きが活発化。企業との連携による研究成果の有効活用や新しい収益源の確保が求められています。

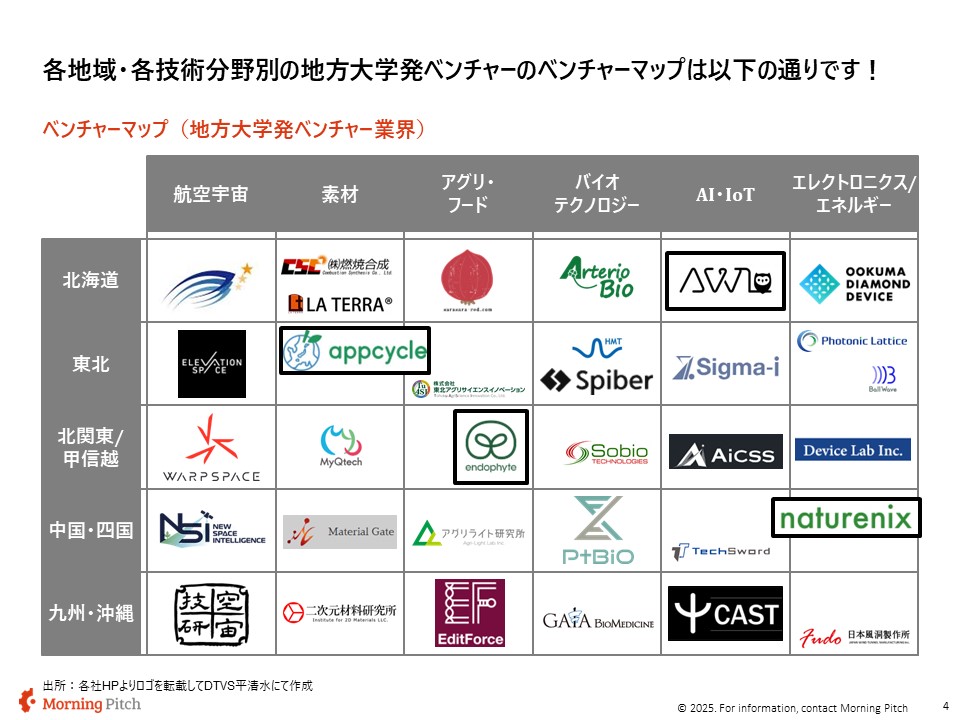

特に日本全体で大きなムーブメントになっているのが地方大学発ベンチャーです。地方では良質な雇用機会が不足していることによって若者や働き手が都心へ転出し、衰退につながるという負の連鎖が起きていると言われています。こうした課題を解決するためには、地方大学のシーズを活用した事業創出が重要となります。研究成果を社会還元したいという大学の課題と、魅力的な雇用を創出したい自治体や企業の課題が合致し、地方大学発ベンチャーが注目されているのです。

地方が抱えるヒト・モノ・カネをめぐる課題を一気に解決

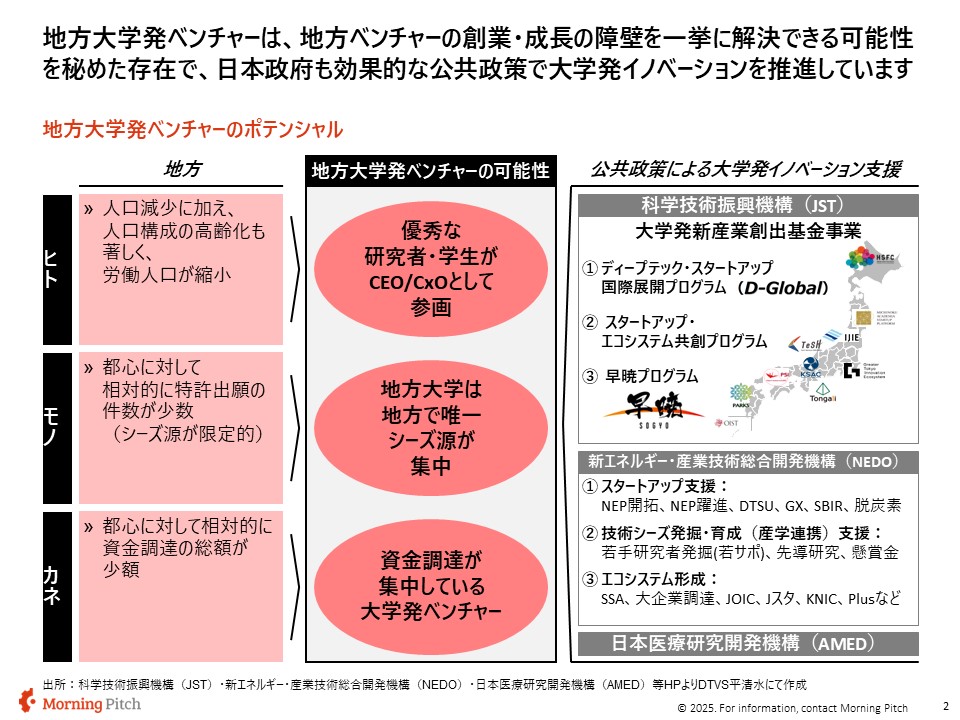

一方で地方からベンチャーを輩出することは、非常に困難な状況にあると言われています。例えばヒトの観点だと三大都市圏に人口が集中しているのに対し、地方は人口減少に加え高齢化が著しく労働人口も縮小しています。モノの観点ではイノベーションの源泉である特許が都心に集中していますが、地方での特許出願は相対的に少ないのが現状です。また、カネについては東京に拠点を置くスタートアップに資金が集中しているため、相対的に地方での資金調達の総額が少ないことが現状としてあるのではないでしょうか。

こうした地方の課題を一気に解決できるのが、地方大学発ベンチャーと言われています。例えば人材面では、優秀な研究者や学生が最高経営責任者(CEO)およびCxO(経営幹部)として参画する可能性があり、モノという観点では地方で唯一、資源が集中している拠点となるからです。カネの観点からは資金調達を実現できるスタートアップモデルということで注目されています。

政府によるバックアップ体制も強固です。例えば科学技術振興機構(JST)や新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)、日本医療研究開発機構(AMED)といった国の機関は、さまざまな施策を講じることで大学発ベンチャーの成長を後押ししています。例えばJSTによるスタートアップエコシステムの共創プログラムでは、各地域・地方において大学プラットフォームを展開しており、ファンドの採択によって資金調達と事業成長の支援を提供しています。

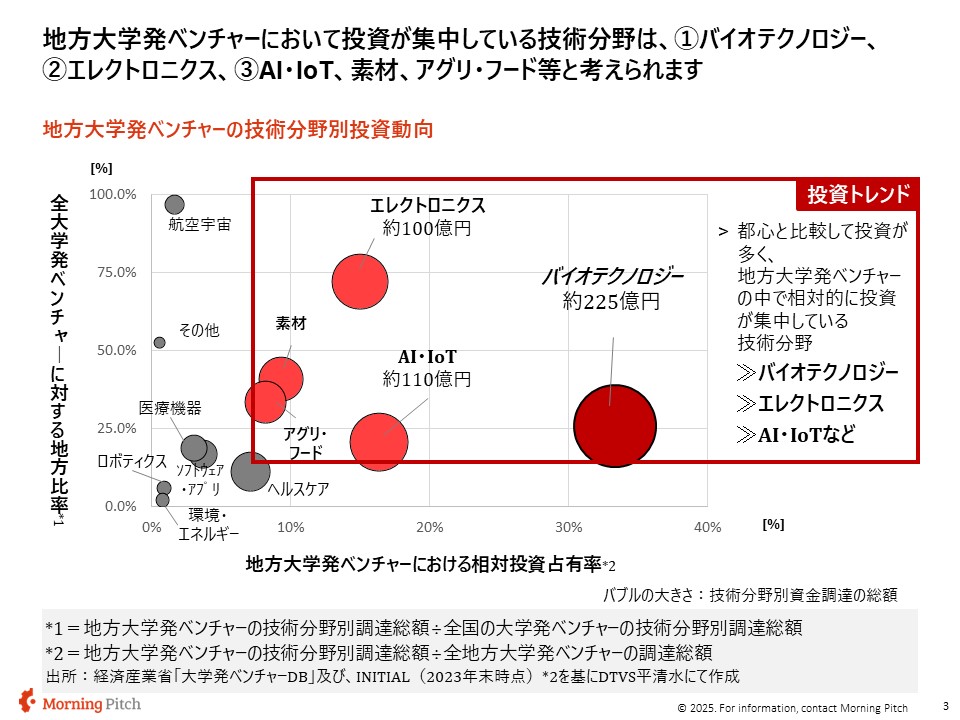

バイオ、エレクトロニクス、AI・IoTなどに投資が集中

地方大学発ベンチャーへの投資先分野をみると、バイオテクノロジー、エレクトロニクス、AI・IoT、素材、アグリ・フードに投資が集中しています。バイオテクノロジー分野の代表的な企業は、新素材の領域で大きくユニコーンへと成長したSpiber(スパイバー、山形県鶴岡市)です。微生物の発酵素材でシルクのような光沢と繊細さを備えた人工タンパク質を開発しており、繊維同士が絡み合って高級感のある滑らかな風合いを実現しています。オープンイノベーションにも積極的で、自動車部品メーカーの小島プレス工業と共同出資会社「 Xpiber(エクスパイバー)」を設立 。繊維の量産を行っています。大手衣料メーカーとは共同で、高級のダウンジャケットを開発しています。地方大学発ベンチャーが成長するには、こうしたオープンイノベーションが欠かせないと感じています。

本日は素材、アグリ・フード、AI・IoT、エレクトロニクス/エネルギーの各領域から5社を紹介します。

廃棄処分となるりんごでヴィーガンレザーをつくる

(appcycle株式会社)

appcycle(アップサイクル)は、国産りんごの約6割を生産しているといわれている青森県に本社を置く東北大発ベンチャーです。青森県では廃棄処分となっているりんごのうち飼料、食物繊維、堆肥として再活用されているのは数%にすぎず、大半が産業廃棄物となっています。appcycleは廃棄処分となるりんごを、従来の合成皮革に用いられてきたポリウレタンに混ぜ込んで、ヴィーガンレザー「RINGO-TEX(リンゴテックス)」を開発しており、2028年には海外展開を目指します。

高温多湿に強いバッテリーパック

(株式会社ナチュラニクス)

島根大学のナチュラニクス(東京都墨田区)は、モビリティの電動化へのハードルが高い高温多湿地域での課題解決に取り組んでいます。(1)最速3分(2)50度以下での充電寿命が2万回以上(3)充放電電流は8倍以上-というコア技術でバッテリーパックの特許を取得しており、「naturenix(ナチュラニクス)」というブランドでサブスクビジネスを展開しています。現在はタイ・バンコクを中心に事業を進めており、2027年後半からは、インド・アフリカ市場への本格進出を視野に入れています。

環境ストレスの耐性向上などの機能を植物に付与

(株式会社エンドファイト)

筑波大・茨城大発であるエンドファイト(茨城県阿見町)は、「DSE」という土壌微生物を活用して、グリーン事業共創エコシステムの構築を目指しています。具体的にはあらゆる植物を対象に、環境ストレスの耐性向上や栄養吸収の促進など、植物に対してさまざまな機能を付与。気候変動や土壌劣化が深刻化する中、外部環境に影響をされない植物の安定的な生育をサポートします。培養プロセスが非常にシンプルで、既存の微生物資材に比べ10分の1程度のコストで量産することが可能です。

プラントの配管やタンクなどインフラ点検の効率化につながる

(株式会社CAST)

熊本大発のCAST(熊本市中央区)は管が腐食・摩耗して内側が薄くなる配管減肉の可視化と予防に取り組んでいます。独自の耐熱・フレキシブル・薄型の特徴を有する圧電センサーを用い、石油・化学プラントの配管やタンクなど見えづらい場所の厚み変化をリアルタイムに可視化し、減肉を検知します。工場の現場では、老朽化や働き手の高齢化による検査員の不足など、監視不十分が原因の漏洩・爆発事故が年々増加しています。本システムの利用によって、インフラ点検の効率化をサポートします。

あらゆる現場で人と空間をリアルタイムに可視化

(AWL株式会社)

北海道大発のAWL(アウル、東京都品川区)はデバイスに搭載したAIでデータを処理する先端技術「エッジAI」を手がけています。独自開発したAI技術が人の目を補い、あらゆる現場で人と空間をリアルタイムに可視化。主力のAIシステム「AWLBOX」は防犯カメラ映像をもとに来店客の性別や年代などを可視化し、国内の小売店だけでなく、海外でも採用実績があります。あらゆる分野でのDXが急務となっており、長期的には革新的なソリューションの提供を目指します。

米国ではトランプ政権下で大学の研究予算が削減され、有力大学への圧力強化によって、研究者の米国離れが進むとみられます。日本でも有力大学が海外研究者の受け入れに動き始めているほか、政府も支援策を講じています。大学発ベンチャーは、こうした動きの受け皿として重要な役割を担うと予測されます。

▼テーマリーダーProfile

デロイトトーマツ ベンチャーサポート株式会社(DTVS)

スタートアップ事業部

産学連携チームリーダー

平清水元宣

山形県出身。東京理科大学・大学院修了。産学連携学会会員、日本知財学会 会員、知的財産修士、 IPOプロフェッショナル

株式会社シグマクシスにて大手企業の経営戦略、研究開発、新規事業の開発支援等に従事した後、 DTVSに参画

DTVSでは、大学発ベンチャーのカンパニークリエーションや、民間企業の産学連携による新規事業創出を担当

~イノベーショントレンドを定期的にキャッチアップされたい方へ~

—————————————————————————————————————————————-

Morning Pitchでは、上記のような各回テーマ概観の解説を

資料や動画にして有料会員様限定でお届けしています

解説資料・・・Morning Pitch有料会員

解説動画・・・Morning Pitch Innovation Community(MPIC)会員

—————————————————————————————————————————————-