イノベーショントレンド

【デジタルヘルス特集】デジタルセラピューティクスを中心に高い成長率を実現。データヘルス改革が医療の質向上や効率化を促す

\イノベーショントレンド解説/

この連載ではモーニングピッチ各回で取り上げたテーマと登壇ベンチャーを紹介し、日本のイノベーションに資する情報を発信します。

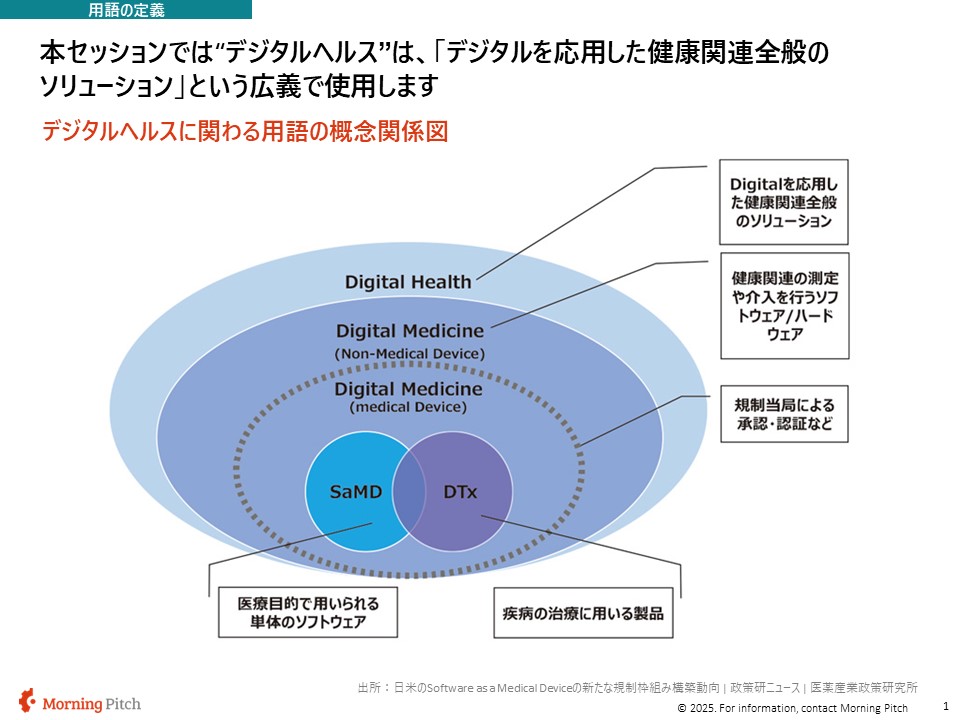

今回は、3月13日に開催した「デジタルヘルス特集」です。「デジタルヘルス」を今回はデジタルを応用した健康関連全般のソリューションという広い意味で使用します。

2025年のCESでは長寿と予防が二大キーワードに

デジタルヘルスに注目する理由は、既存のヘルスケア領域における課題を解決する新しい手段として期待されるとともに、デジタルセラピューティクス(デジタル治療)を中心に、市場としても非常に高い成長率を望めるからです。

ヘルスケア領域で最も活発な動きを見せている国は米国です。米国では2040年に65歳以上の方が、日本の2倍強に相当する約8000万人になると想定されています。80歳以上も20年の2倍の2500万人になる見通しです。こうした動きを見据え1月に開催された世界最大のテクノロジー見本市である「CES2025」では、長寿と予防がヘルスケア領域での二大キーワードとなりました。

長寿とは単に寿命を延ばすだけでなく、健康で長生きして人生を楽しむという概念になります。慢性疾患や障害を防ぎ、QOL(生活の質)を向上するためテクノロジーを積極的に活用しようというものです。このためアメリカ退職者協会は積極的にアクセラレータープログラムを開催するなどして技術開発をサポートしています。健康増進に関する市場は今後大きく成長し、2040年頃には治療市場を超えると想定されています。

日本は情報共有とデジタル化に遅れ

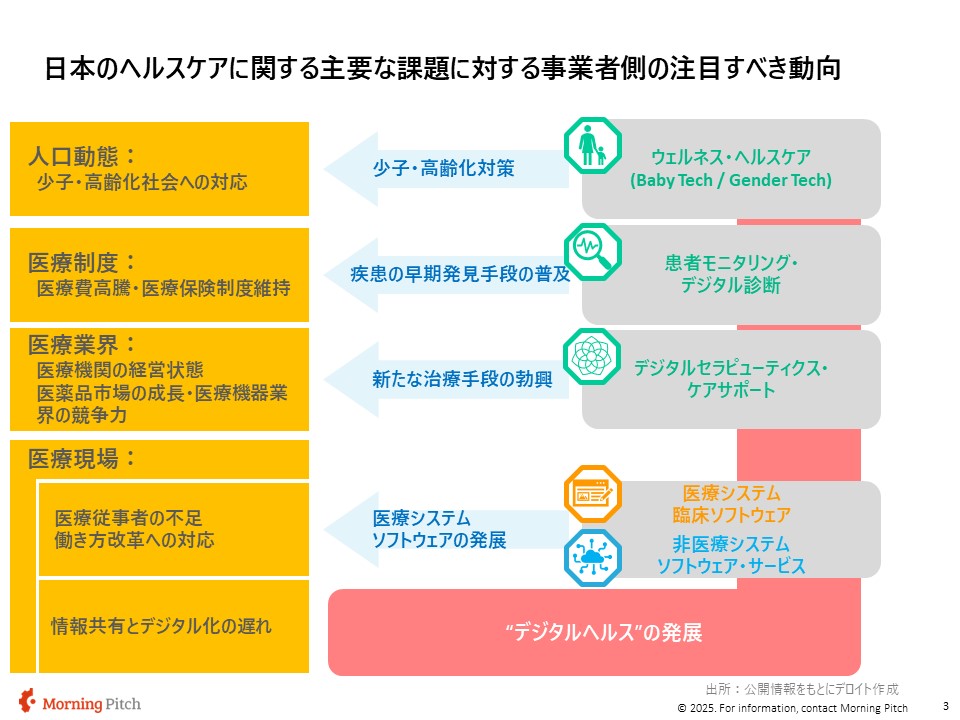

日本は世界各国と比較して平均寿命や健康寿命が高く、それを支える医療も高く評価されています。ただ、少子高齢化社会への対応をはじめとして、さまざまな課題が山積しているのも事実です。具体的には①医療制度の維持・発展②医療機関の赤字③医薬品市場の伸び悩み、医療機器業界の競争力強化④医療従事者不足と働き方改革への対応―などで、情報共有とデジタル化の遅れが、医療の質の向上や効率化を妨げる要因となっています。

こうした現状を踏まえ国は、医療・介護現場の情報利活用や、電子カルテと個人の健康情報を統合する「パーソナル・ヘルス・レコード(PHR)」の推進など、データヘルス改革に取り組んでいます。ただ、健康・医療・介護領域は規制に関わる産業で、制度によって状況が大きく進展したり、逆に発展が難しくなる領域もあります。このため一連の課題を解決するには、制度の動向を十分に理解して事業開発を行っていく必要があります。

ヘルスケアデータの利活用を促進するプロジェクトを内閣府主導で推進

ヘルスケアデータの利活用を進めるためのプロジェクトを、内閣府主導で進めています。私自身も2020年から2年間にわたり内閣府で働き、AIのヘルスケア領域への社会実装に資する研究・開発の取組みに従事しました。また、起案時に携わった統合型ヘルスケアシステムの構築では、技術開発、制度、事業、社会的受容性、人材という5つの視点に基づいており、医療情報システム基盤の開発や医療データ解析に資する研究開発や、患者・医療機関・地方自治体等を支援するソリューションの開発などに取り組んでいます。

しかし、規制や制度の発展だけを待っていても、残念ながら社会課題は解決しません。ヘルスケアに関する課題に対し、ニーズに基づき事業として取り組むことによって、継続的に解決される環境が生まれると考えています。

だからこそ、スタートアップの新しい取り組みが非常に重要になります。デジタルヘルスの発展という共通事項で業界を牽引し、患者モニタリングやデジタル診断、医療システムやソフトウェア・サービスといったソリューション・サービスの発展によって初めて、日本の課題は解決されていくことでしょう。

スタートアップの優れた技術を活用した大企業との連携事例も相次いでいます。感染症診断をサポートする日本初のAI新医療機器を提供するアイリスは大手飲料メーカーと提携、口腔ケア領域で新規ソリューションの共同開発を進めています。

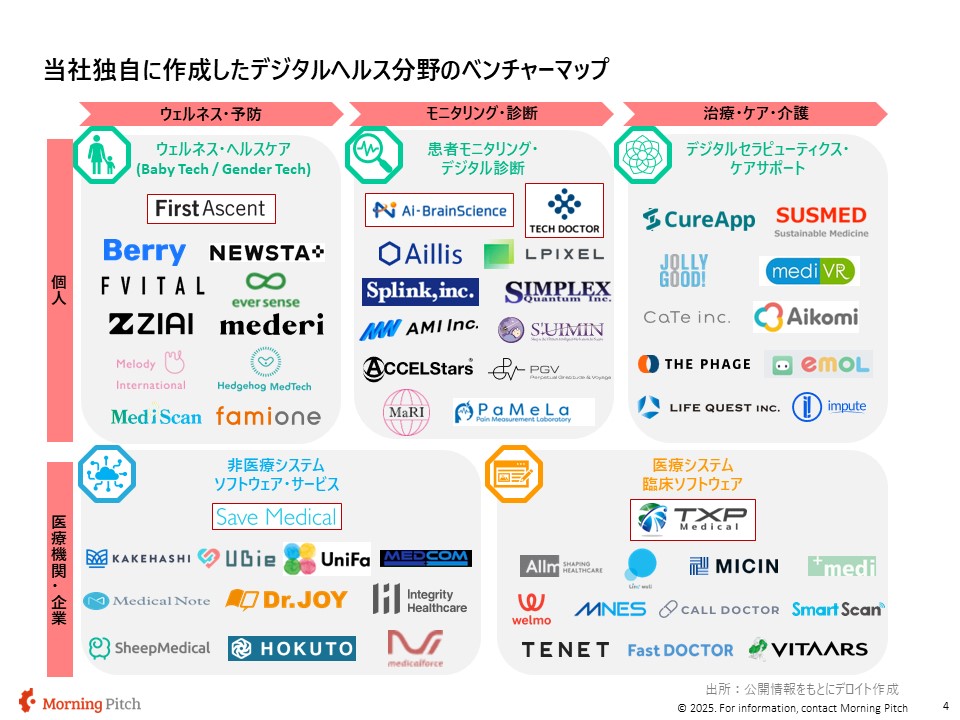

今回は長寿や予防・ウェルネスに注目し、重要な活動を進められている企業や、社会の基盤となるシステム・ソフトウェアの開発を進めている企業を中心に5社を紹介します。

独自のAI技術で赤ちゃんの泣き声から感情を分析

(株式会社ファーストアセント)

ファーストアセントはテクノロジーの力で共働きや共育てをアップデートし、子育て支援サービスの共同開発を行う「ベビーテックインキュベーション」に取り組んでいます。提供サービスは、赤ちゃんの泣き声から感情を分析する独自のAI技術を活用したアプリ「パパっと育児」。すでに全世界で500万人が活用しています。また、子供の生活ビッグデータを踏まえ、国立成育医療研究センターなどと共同研究も実施。一連のノウハウを結集し子育て支援、ヘルスケア商品の企画などに取り組んでいます。

人の視線を追跡する技術を用いた神経心理検査用プログラム

(株式会社アイ・ブレインサイエンス)

アイ・ブレインサイエンスは、大阪大学発のベンチャーとして認知症の早期診断に向けた新技術の事業化に取り組んでいます。提供しているのは人の視線を追跡するアイトラッキング(視線計測)技術を用いた神経心理検査用プログラム「ミレボ」。約3分で、簡便に検査を行い、客観的な検査結果を得ることができます。将来的にはミレボの測定データをAI解析することで軽度の認知障害を検出する製品や、アイトラッキング技術を応用することで注意障害やうつ症状などを検出する製品を開発する方針です。

デジタル型バイオマーカーの開発プラットフォーム

(株式会社テックドクター)

テックドクターは、ウェアラブルデバイスなどから取得した日常データに基づき、データ医療の実現に向けて、デジタル型バイオマーカーの開発プラットフォーム「SelfBase」を展開しています。主にBtoBモデルで事業を進め、医療・製薬・食品関連企業や研究機関との連携を強化しています。企業や医療機関が利活用しやすいデータ基盤の整備を進めており、将来的にはデジタルバイオマーカーを搭載したAIソリューションを実現し、医療現場での診断支援や疾患予測、家庭向けヘルスケアサービスを目指します。

SaMDの開発で不可欠なQMS関連のソリューションを提供

(株式会社Save Medical)

Save Medical(セーブメディカル)は、画像診断AI(人工知能)や治療用アプリなどのプログラム医療機器(SaMD:Software as a Medical Device)を開発する際に必要な、品質マネジメントシステム(QMS)関連のソリューション提供を目指しています。具体的には自律的に複雑な仕事をこなすエージェントAIを活用し、基準適合を証明する文書を作成、管理します。医療費の高騰や医療従事者の不足が深刻化する中、新たな治療・予防・診断の手段としてSaMDが注目を集めており、SaMDメーカーを支えていきます。

急性期病院や自治体向けの医療データプラットフォーム

(TXPMedical株式会社)

TXP Medical(ティーエックスピーメディカル)は幅広い領域でサービスを提供しています。急性期病院や自治体向けの医療データプラットフォームが「NEXT Stageシリーズ」。救急外来にかかわる多職種を巻き込んだDX・スタッフ間の情報共有の効率化につながるシステムや、研究支援ツールなどで構成されています。また、製薬企業・医療機器メーカーに対するサービスの一つが「RWD解析」。電子カルテデータを活用したあらゆる疾患領域のエビデンスの創出に貢献しています。

デジタルヘルスは医療の質の向上や医療アクセスの維持・向上をさせながら、コストを効果的に管理するという役割を果たします。医療制度の維持・発展という喫緊の課題解決につながるだけに、本格的な普及に対する期待が高まっています。

▼テーマリーダーProfile

▼テーマリーダーProfile

デロイト トーマツ ベンチャーサポート株式会社

インダストリー&ファンクション事業部

浅野 雄介(Yusuke Asano)

前職

・日系製薬会社で医薬品開発業務、新規事業開発に従事

・内閣府へ出向、科学技術イノベーション実現のための事業を担当

現職

・自治体と連携したイノベーションエコシステム構築としてヘルスケア企業、グリーンテックベンチャー企業の海外展開支援

・大企業の調査・スタートアップスカウティング支援等

~イノベーショントレンドを定期的にキャッチアップされたい方へ~

—————————————————————————————————————————————-

Morning Pitchでは、上記のような各回テーマ概観の解説を

資料や動画にして有料会員様限定でお届けしています

解説資料・・・Morning Pitch有料会員

解説動画・・・Morning Pitch Innovation Community(MPIC)会員

—————————————————————————————————————————————-