イノベーショントレンド

【ヘルスケア特集】2050年の市場規模は20年比で3倍強の約77兆円に ヘルスケア以外の魅力的なサービスとの連携で、健康に無関心な層への訴求が課題

\イノベーショントレンド解説/

この連載ではモーニングピッチ各回で取り上げたテーマと登壇ベンチャーを紹介し、日本のイノベーションに資する情報を発信します。

今回は、11月14日に開催した「ヘルスケア特集」です。

健康に働きかける領域の原動力は「遊ぶ・学ぶ」

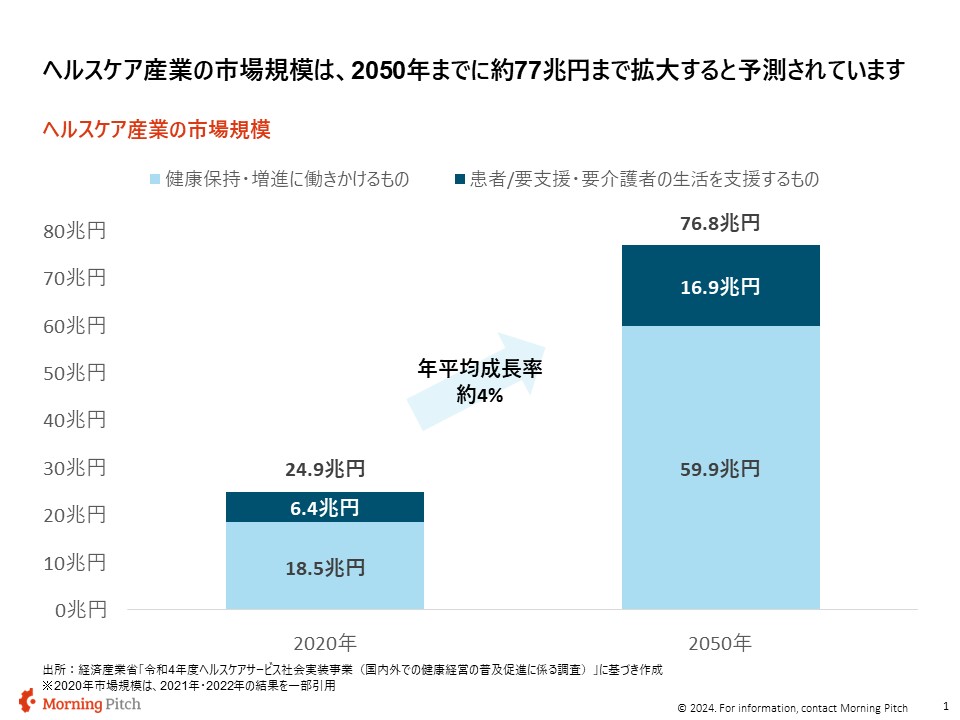

健康・医療・介護に関わるヘルスケアは非常に幅広い産業で、公的保険の対象となるかどうかで大きくビジネスが分けられます。今回の特集では、公的保険対象外である「健康保持や増進に働きかける」と「患者・要介護者の生活を支援する」領域に焦点を当てます。

経済産業省の調査によると、今回取り扱うヘルスケア領域の市場規模は2020年で約24兆9000億円。その後、年平均4%程度で成長し、2050年には76兆8000億円まで成長することが予測されています。健康に働きかける領域の原動力は「遊ぶ・学ぶ」といった分野で、食や運動、予防、ヘルスツーリズムなどが挙げられます。患者の生活を支援する領域は、介護関連機器に代表される介護テックがけん引していくとみられます。

成長が期待される一方でビジネス的な側面では、国民皆保険制度によってマネタイズが難しい分野と言われることも少なくありません。どこでも誰でも安価で質の高い医療を受けやすいという世界に冠たる医療制度ですが、健康なうちに、お金を払って健康な状態を維持する、というあるべき姿がなかなか実現できていないためです。

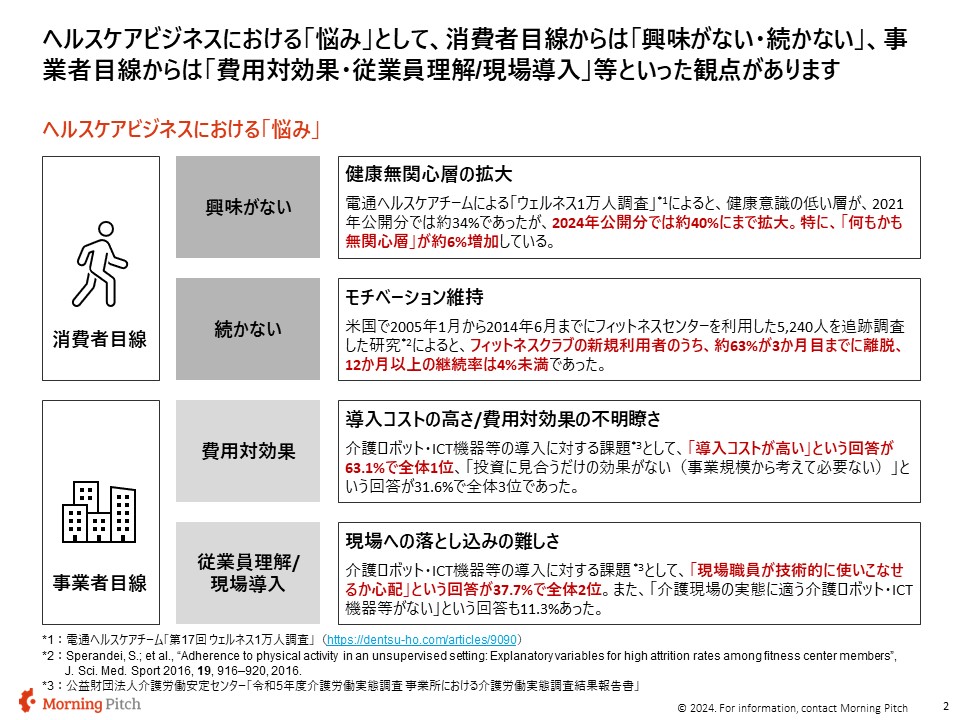

消費者目線で理由を深掘りすると、「そもそも興味がない」「始めて見たけど続かない」という理由が大多数で、健康に無関心な層が拡大しているという報告もあります。また、米国の調査によると、フィットネスクラブの利用者で1年以上、継続した人は4%に達しませんでした。

事業者目線でみると、例えば介護ロボット・ICT機器を導入するにあたり、コストに対して、どの程度効果があるのかという費用対効果の問題があります。また、これもコストの一つだと思いますが、現場での習熟・定着という点も、ボトルネックになっています。

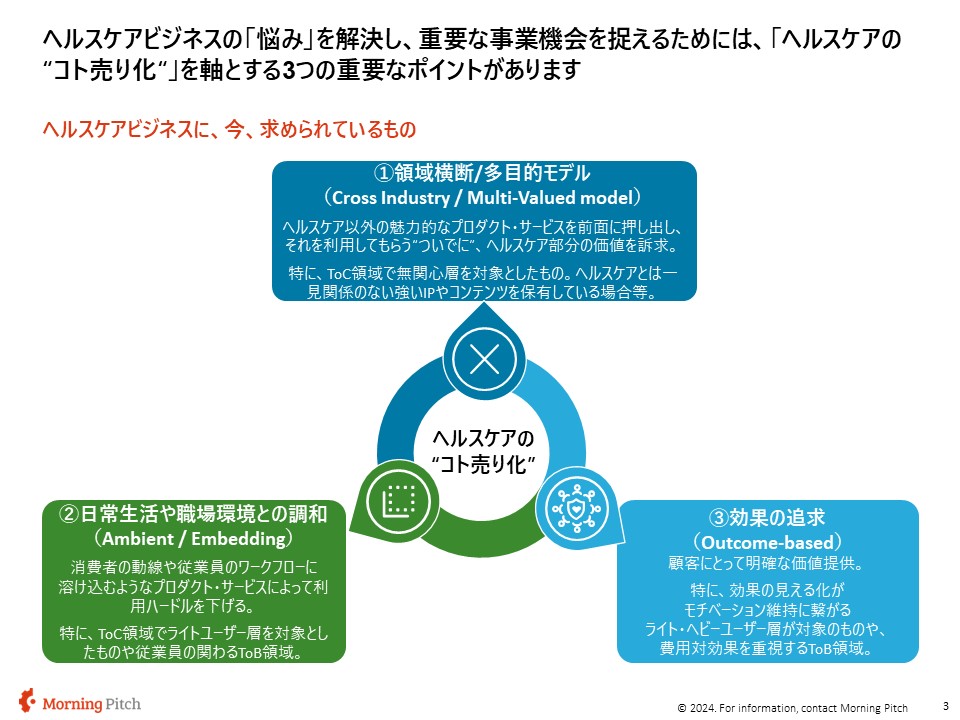

ヘルスケアのコト売り化で、事業機会を捉える

ヘルスケアビジネスの悩みを克服し事業機会を捉えていくためには、ヘルスケアの“コト売り化”という手段があります。コト売り化について、3つのポイントを紹介します。一つ目は領域横断、多目的モデルです。ヘルスケア単体では利用・継続が難しい無関心層を中心に、ヘルスケア以外の魅力的なプロダクト・サービスとヘルスケアを組み合わせて訴求していくという発想です。

二つ目は日常生活や職場環境との調和という考え方です。消費者の日常の動線や従業員のワークフローに、プロダクトやサービスを自然に落とし込み、毎日、毎月もしくは毎年など、気づかないように日常になじませることを狙います。

最後が効果の追求です。予防・未病といった領域でビジネスを考える場合、病気が治ること以外のわかりやすい価値の提供が鍵となります。toB、toCともに利用者の変化を明確にし、費用対効果を明確にすることと、利用者自身がポジティブに取り組めることが重要です。

大型客船でインストラクターがウォーキングを指導

領域横断・多目的モデルの具体的な事例がヘルスツーリズムです。大型クルーズ客船のツアーでは、船上プログラムとしてインストラクターによるウォーキング指導付きガイドプログラムを提供。ウォーキング習慣のきっかけづくりに貢献し、下船後も正しい姿勢での歩行を促します。

ヘルスケア以外のコンテンツを強く訴求するケースもあります。TSUTAYA Conditioningは「鍛えるから整える」をテーマにし、ライト層にアプローチ。本を読んで整えることを目的にした人が「これならやってみよう」といった効果も期待されます。

ヘルスケアを目的にスマートフォン向けゲーム「ポケモンGO Ⓡ」で遊ぶ人は少ないと思います。しかし、利用者の歩数が増加したとするレビュー論文や、心理的ストレス反応が減少したとする研究など、純粋にゲームを楽しんでいるだけなのに、心身両面で良い効果をもたらす可能性を示す事例が紹介されています。

大型の資金調達も実現

ヘルスケア系スタートアップは大型の資金調達も実現しています。「日常生活や職場環境との調和」では、SOXAI(ソクサイ)は2024年の6月、総額8億8000万円の資金調達を行いました。同社が提供するスマートリングは世界最小とされており、高品質で多種多様なバイタルセンサーを搭載。徹底したモニターにより、生活習慣や睡眠の質を自然に改善します。

「効果の追求」の領域では、Rehab(リハブ) for JAPANのプロダクトがあります。主にデイサービス向けに展開しており、日常の生活動作や身体機能の評価結果を可視化する仕組みから、PDCAサイクルを利用して利用者一人ひとりにカスタマイズした働きかけを実現します。こちらは24年2月に、総額10億円の資金調達行いました。

これまでのヘルスケアビジネスでの取り組みの多くは、単に何かを記録する・可視化するというような、「手段の提供」に留まっている印象です。ヘルスケアの“コト売り化”では、手段の先にある、消費者・利用者一人ひとりの目的や想いにまでアプローチできるプロダクトやサービスが求められていると思います。

本日は、その領域に挑戦している5社を紹介します。

健康とエンタメを掛け合わせたヘルスケアアプリ

(株式会社HEALTHREE)

HEALTHREE(ヘルスリー)は、能動的な健康活動を継続できるように、健康とエンタメを掛け合わせたヘルスケアアプリ「HEALTHREE」を展開しています。ゲーミフィケーションと独自の報酬システムを組み合わせたことで、ゲーム感覚で自然と運動習慣を身に付けることができます。ゲーム内のアバターが歩いたり走ったりするとトークンが得られ、パワーアップするアイテムを入手できたり、仮想通貨を得られたりするなど、運動がより一層楽しくなる要素を備えています。

美容室で健康相談や各種検査が受けられる

(日本美容創生株式会社)

日本美容創生は美容室で、美容だけでなく健康相談や各種検査が受けられる「美容室はまちの保健室」を展開しています。健康相談ができる美容師の育成に加えて更年期を迎える女性の伴走型アプリ「Beauty Venue」、毛髪中の女性ホルモンを測定する検査キット「メノーア・ヘアスキャン」などを提供し、地域にある婦人科と連携することで、健康相談から婦人科検診までが一気通貫で可能になります。今後はヘルスケアや更年期データを活用したAIなど多角的な事業の展開を目指します。

ゲーミフィケーションを活用した障害児向けリハビリDXツール

(株式会社デジリハ)

デジリハは「リハビリを、アソビに」をビジョンに掲げ、障害児向けリハビリDXツール「デジリハ」を提供しています。作業療法士や理学療法士などのリハビリ専門職によるリハビリ効果を最大化するために企画・開発されたツールで、ゲーミフィケーションを活用し、主体的な活動を引き出す40本以上のアプリケーションを用意。カスタマイズ機能を実装し、多様な特性とニーズを有するユーザーに最適化が可能なセンシング技術を取り入れています。今後は海外展開にも力を入れます。

日常生活動作をAIで解析し入居者の状態を継続的にモニタリング

(Voxela, Inc. )

Voxela(ヴォクセラ)はAI技術を活用した次世代介護ソリューションを提供しています。居室内に設置したカメラを通じて入居者の転倒や異常動作をリアルタイムに検知し、介護スタッフへ迅速に通知することで、事故防止と業務効率化を実現します。さらに、日常生活動作をAIで解析することにより、入居者の状態を継続的にモニタリングし、ケアプランの最適化をサポート。複数の介護施設に導入され、入居者の安心・安全な生活と、スタッフの負担軽減に大きく貢献しています。

日常的に溶け込み無意識にセルフヘルスケアが可能になるサービス

(issin株式会社)

issin(イッシン)の程 涛(テイトウ)代表は爆発的なヒットをしたスイカゲームの開発者で、同社では日常的に溶け込んで無意識にセルフヘルスケアが可能になるようなサービスを提供しています。第一弾の「スマートバスマット」は24カ月でユーザー6万人を達成しました。また、専門家とAIが連携しモチベーションに依存しない専任コーチの伴走型サービス「Smart Daily」などをリリース。減量だけでなく、睡眠やメンタルも含めた家族の健康を守るプロダクトも開発予定です。

介護などの必要がなく健康的に生活できる期間を示す健康寿命は男性が72.57歳、女性は75.45歳まで延びました。人生100年時代を見据えた場合、さらなる延伸を目指し、生活の質向上につなげる必要があります。そのためにもヘルスケア系スタートアップの活躍は不可欠となります。

▼テーマリーダーProfile

デロイト トーマツ ベンチャーサポート株式会社

Industry&Function事業部

鈴木 慶子(Keiko Suzuki)

略歴

・前職は日系メーカーで創薬研究に従事。素材からデバイスまで広範な分野での0→1プロジェクトに携り、センシング用素材開発・医療デバイスのPoC設計、評価系立上げを実施

・現職ではヘルスケア・ライフサイエンス領域を中心に大企業での新規事業創出支援や官公庁・自治体と連携したノベーションエコシステム構築に従事

・医学博士

デロイト トーマツ ベンチャーサポート株式会社

Industry&Function事業部

本多 正樹(Masaki Honda)

略歴

・現職ではヘルスケア・ライフサイエンス領域を中心に、スタートアップに対する伴走支援や大企業での新規事業創出支援等に従事

・厚生労働省「ヘルスケアスタートアップ等の振興・支援策検討プロジェクト」メンバー

・理学博士

~イノベーショントレンドを定期的にキャッチアップされたい方へ~

—————————————————————————————————————————————-

Morning Pitchでは、上記のような各回テーマ概観の解説を

資料や動画にして有料会員様限定でお届けしています

解説資料・・・Morning Pitch有料会員

解説動画・・・Morning Pitch Innovation Community(MPIC)会員

—————————————————————————————————————————————-