イノベーショントレンド

【宇宙特集】国内の最重要政策は宇宙戦略基金。日本も政府主導でコンステレーションの整備を加速、軌道上サービスの強化で独自の勝ち筋を目指す。

\イノベーショントレンド解説/

この連載ではモーニングピッチ各回で取り上げたテーマと登壇ベンチャーを紹介し、日本のイノベーションに資する情報を発信します。今回は、6月12日に開催した宇宙特集です。

2025年の世界市場は2.9倍の約260兆円へ

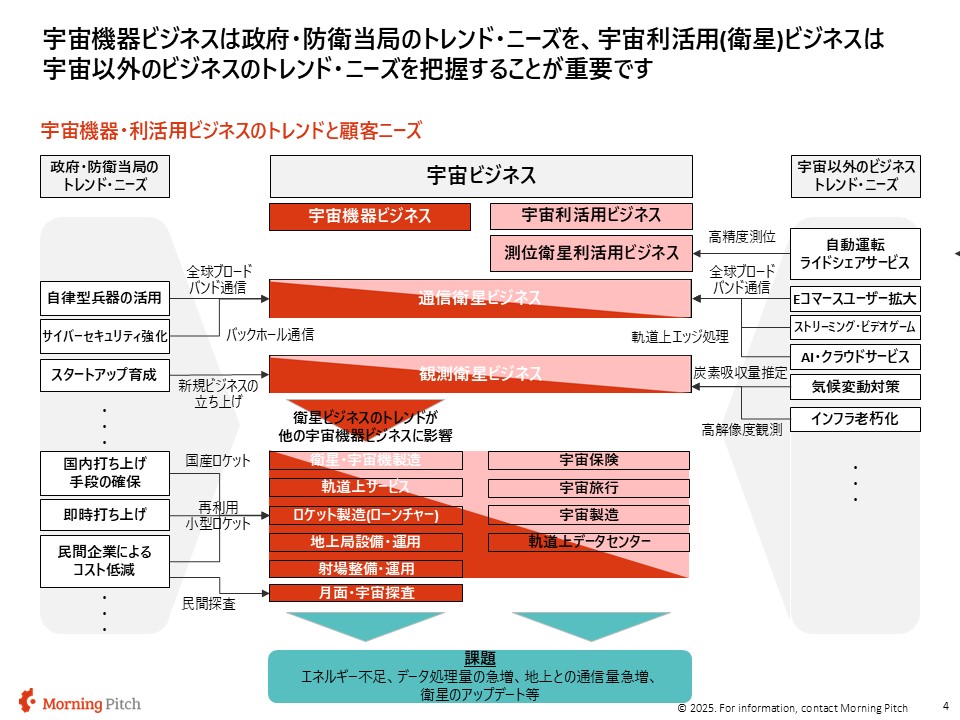

宇宙機器ビジネスのバリューチェーンは、人工衛星・探査機・ロケットの技術研究・計画をはじめとして、開発・製造、打ち上げ、機器の運用・利活用によって構成されています。大きな収益源となっているのは通信やIoTソリューション、測位ビジネスなどの衛星利活用サービスで、民間ユーザーは物流やインフラ、モビリティから農業・漁業、インフラに至るまで多岐にわたっています。エンドユーザーの中では政府・防衛関連が最も大きなシェアを占めています。

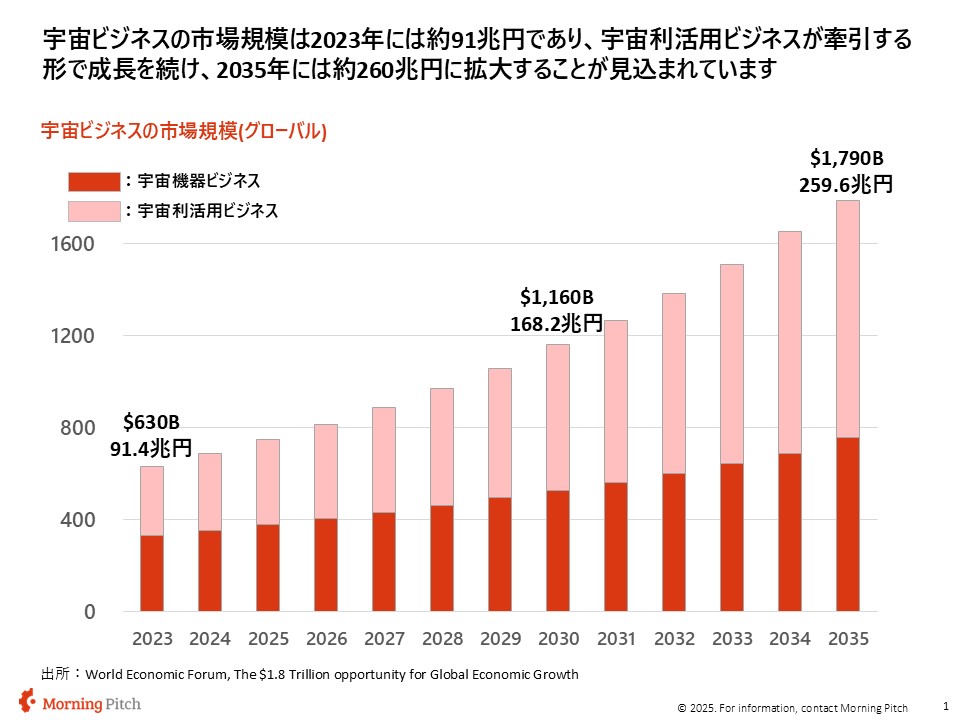

宇宙ビジネスの世界市場規模は2023年で約91兆円です。今後は主に、人工衛星の打ち上げや衛星データの利用、宇宙旅行、月面開発などの宇宙利活用ビジネスが牽引する形で成長を続け、2035年には2.9倍の約260兆円に拡大することが見込まれています。政府・防衛の割合が大きいことから、国の動向を的確に把握することが、宇宙ビジネスを理解する上で不可欠となります。

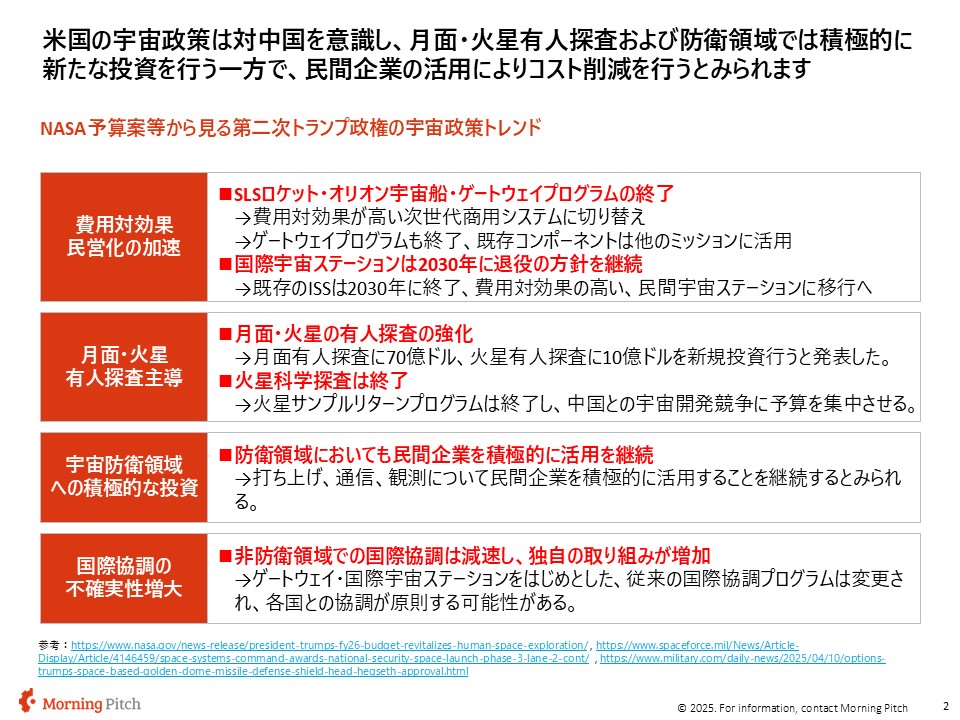

米国は民間企業の活用でコスト削減を推進

米航空宇宙局(NASA)の予算案などを踏まえた米国の宇宙政策は、対中国を強く意識しており、第二次トランプ政権でも月面・火星有人探査および防衛領域では新たな投資を積極的に行う方針です。その一方で、民間企業の活用によりコスト削減を行う動きが活発化しつつあります。大型ロケット「ニューグレン」の開発を進める米アマゾン・ドット・コム創業者のジェフ・ベゾス氏が率いるブルーオリジンや、月面着陸技術を開発する米ファイアフライ・エアロスペースなど有力企業が台頭してきており、こうした動きはかなり加速する見通しです。既存の国際宇宙ステーション(ISS)は2030年に終了、費用対効果の高い民間宇宙ステーションへと移行します。

また、サンプルを採取して帰還するという火星科学探査プログラムは終了しました。それよりも、政治的なインパクトがある有人探査を強化し中国との宇宙開発競争に予算を集中させるという動きが顕在化しています。具体的には月面有人探査に70億ドル、火星有人探査に10億ドルを新たに投資します。防衛領域では民間企業を積極的に活用する半面、非防衛領域での国際協調は減速し、各国独自の取り組みが増えています。

国内市場は2030年代の早期に8兆円規模へと拡大

日本政府は2023年に新たな宇宙基本計画を策定しています。国内の宇宙産業の市場規模は2020年で4兆円ですが、2030年代の早期に8兆円規模に拡大する目標を掲げています。政策の三本柱は宇宙戦略基金と、政府が宇宙スタートアップなどの先端技術を社会実装する中小企業技術革新制度(日本版SBIR)、安全保障領域との連携活用強化です。

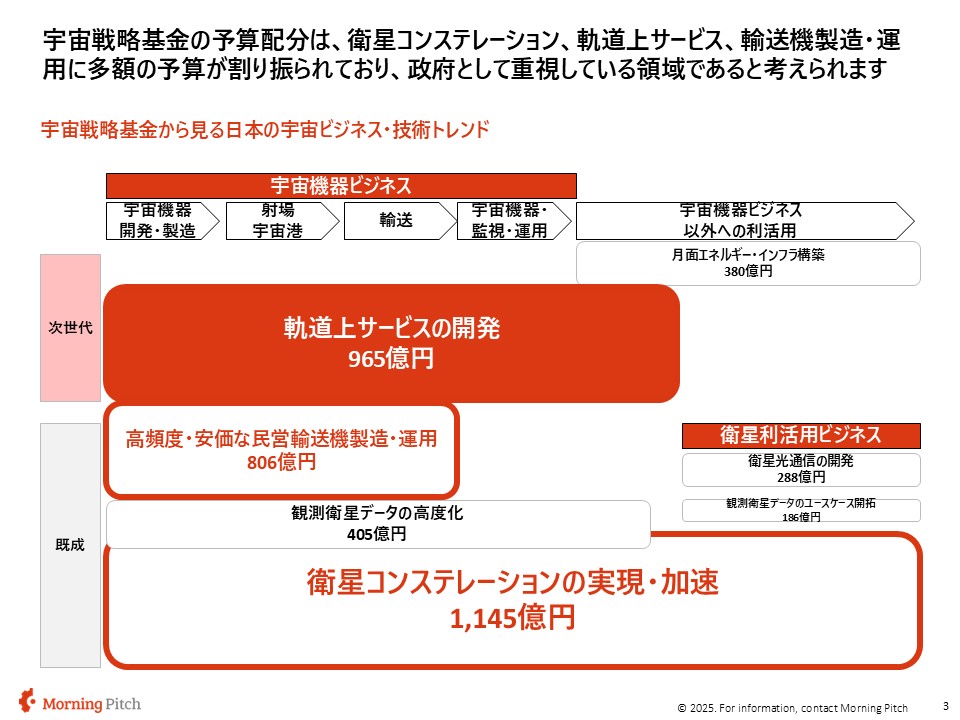

このうち昨年に採択が決まった宇宙戦略基金は政府として重視している領域で、複数の小型衛星を打ち上げて連携させる衛星コンステレーションや軌道上サービス、輸送機の製造・運用に多額の予算が割り振られています。最も大きいのは衛星コンステレーションの実現・加速で、数多くの通信・観測衛星を打ち上げて高頻度で低遅延の通信を実現します。この領域は安全保障にも深くかかわってきます。注目されるのは宇宙ステーションで何か物を作ったり、宇宙ゴミの除去や衛星の燃料補給などを行う軌道上サービスです。日本政府としては勝ち筋だとみている領域で、他国の政府予算と比べてもかなり力を入れていることが分かります。

国内の大企業の動向をみると、国内の製造・材料系企業が部品を中心に、2024年以降に宇宙産業へと本格参入するケースが顕在化しています。今回は衛星通信・データ利活用や部品などの領域から5社を紹介します。

ハイブリッド型のロケットエンジンと宇宙用の無溶接タンクを提供

(MJOLNIR SPACEWORKS)

MJOLNIR SPACEWORKS(ミヨルニア・スペースワークス、札幌市北区)は主に、ハイブリッド型のロケットエンジンと宇宙用の無溶接タンクを提供しています。ハイブリッド方式は通常のエンジンとは異なり、燃料に爆発物を使用しないため本質的に安全で、各部品がシンプルな構造をしていることから大量生産に適しています。ロケット用の推進剤を格納するためのタンクは、通常はアルミタンクを溶接して製造しますが、この工程がコスト増と製造期間の長期化を招いています。同社は特許取得済みの無溶接工法で製造し、低コストで短納期を実現しています。

エンターテイメント領域での事業を目指す

(スペースエントリー株式会社)

スペースエントリー(茨城県つくば市)は誰もが宇宙開発に参加できる未来を目指し、ISS向けの宇宙用ロボットの開発に取り組んでいます。無重力環境でも安定動作する制御設計や、地上からのリアルタイム操作を可能にする通信技術といった高い技術基盤を有しており、JAXAや博報堂、スペースデータ社との連携実績もあります。今後は宇宙開発体験サービスのPoCを実施。日本の競争力が高いエンターテイメント領域での事業を目指しており、さまざまな理由で宇宙開発への参加をあきらめた人に料金を払うだけで開発に参加できる場を提供します。

ラストマイル輸送に対応した固体プラスチック燃料

(Letara株式会社)

北海道大学発のLetara(レタラ、札幌市西区)は、人工衛星をはじめとした小型宇宙機向けエンジンの開発を進めています。近年、ライドシェア方式による衛星の打ち上げ機会が増加しており、衛星自身が最終目的軌道まで移動するラストマイル輸送のニーズが急激に高まっています。それには、高い推力と衛星操作に適した技術が備わった推進系が必要不可欠です。Letaraは、固体プラスチックを燃料とする革新的なハイブリッド化学推進系を開発しており、素早い軌道間移動だけでなく軌道上での精密な操作が可能となり、最大60%のコスト削減を実現します。

衛星画像データを解析し不法投棄を監視

(株式会社New Space Intelligence)

New Space Intelligence(ニュースペースインテリジェンス、山口県宇部市)は複数の衛星画像データを自動選択し、顧客ニーズに合った最適画像を統合するサービスを提供しています。インフラ監視や災害評価、違法投棄検出などにつなげており、既に広島県とは解析技術による不法投棄監視の実証実験を行っています。また、他の宇宙スタートアップと連携し、農業分野では収量予測の精密化、都市部ではインフラ管理の効率化など、各分野に最適なソリューションの提供を目指しています。

衛星データとAIを掛け合わせ不動産取引を支援

(株式会社Penetrator)

WHERE(旧Penetrator、東京都文京区)は衛星データとAIを掛け合わせることで、不動産所有者の情報収集をワンクリックで実現できる不動産取引支援SaaS「WHERE」を展開しています。不動産業界では従来、担当者が自分の受け持っている地域を定期的に巡回して、土地の変化や空き地を目視で確認していました。土地の変化をWHERE上で把握できるようになれば、労働時間の削減や特定の人材への依存を軽減できるといったメリットが期待されることから、宅建業者および関連業社の業務効率化と最大化を目指しています 。

小型の地球観測衛星を開発しているアクセルスペースホールディングスは、8月に東証グロース市場に上場しました。成長市場である宇宙分野でも、近年ではスタートアップが民間資金も活用しながら事業を広げる動きが活発になっており、アクセルは宇宙を主力とする国内スタートアップとしては5社目の上場となります。ただ、宇宙事業は技術的な難易度が高く失敗のリスクは高いため、こうした動きを加速させるには、官民による支援体制の強化が重要な鍵となります。

▼テーマリーダーProfile

デロイトトーマツ ベンチャーサポート株式会社

インダストリー&ファンクション事業部

宇宙イノベーションリード

森 智司

・大企業向け宇宙新規事業の事業性検討支援

・宇宙スタートアップ向け海外市場性調査支援

・宇宙アクセラレーションプログラム企画・運営

・国内宇宙分野ベンチャーピッチイベント企画

~イノベーショントレンドを定期的にキャッチアップされたい方へ~

—————————————————————————————————————————————-

Morning Pitchでは、上記のような各回テーマ概観の解説を

資料や動画にして有料会員様限定でお届けしています

解説資料・・・Morning Pitch有料会員

解説動画・・・Morning Pitch Innovation Community(MPIC)会員

—————————————————————————————————————————————-